1920年代に発売された瓶入り牛乳、3月をもって販売終了

最近、ガラス瓶に入った牛乳製品の生産が全面中止になるというニュースが日本ではかなり話題になりました。 銭湯で瓶入り牛乳一杯は入浴後に通らなければならない必須コースであり、通過儀礼として日本の入浴文化を象徴する一部のように認識されてきたからです。

牛乳業者は空き瓶回収および運送にかかる人手負担にともなうやむを得ない措置だと説明したが、日本人の間では残念だという反応が相次ぎました。 ある市民は「入浴して出てきて瓶牛乳を一本飲むのが楽しみだったが、紙パックで出てきたらあえて飲まないようだ。 病気特有の感性も消えていくようだ」と残念な気持ちを吐露した。

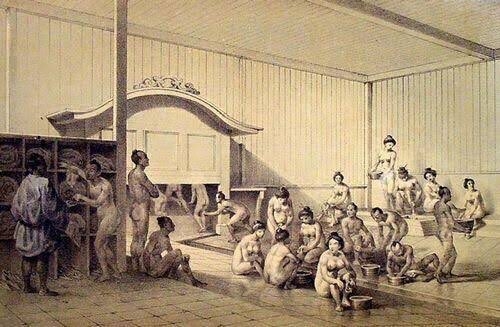

入浴で一日を始め、仕上げるのが日常の日本はまさに「入浴の国」と言われるほど入浴に本気です。 それだけお風呂に関連した興味深い素材も多いです。 男女が一緒にお風呂に入る混浴もその一つで、韓国など部外者の目にはかなりユニークで異色に映ります。

今日ではほとんど姿を消したそうですが、相変わらず温泉や町の大衆浴場に行ってみると、男女が一緒に入浴していた時代の痕跡を難なく見つけることができます。

男湯と女湯の間に位置し、両方を覗くことができるようにした独特な構造の監視台である番台(番台)、女湯を出入りするように男湯を出入りする若い女性従業員の姿などが端的な例です。 初めて日本の銭湯を利用する外国人が少なからず戸惑うところでもあります。

日本は江戸時代(1603年~1868年)までは男女が裸で一緒にお風呂に入るのがとても自然なことでした。 江戸最初の銭湯は1591年現在、日本銀行の近くにできましたが、人口100万人に独身男性が多く居住していた江戸はほこりがよく発生し、銭湯が流行しやすい環境を整えていました。

特に徳川幕府が施行した「参勤交代」は、各地方の大名に毎年江戸と自分の領地を交互に行き来させ、この過程で宿泊や休憩のための入浴施設の需要が急増しました。 結果的に1810年頃、江戸には500以上の銭湯ができました。 もちろんほとんどが男女が共同利用する混浴でした。

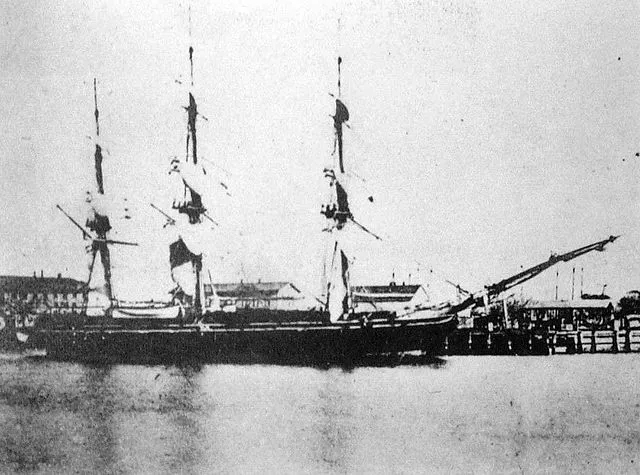

これに対して黒船を率いて日本を強制開港させたアメリカのペリー提督は次のように書いています。

「裸体も気にせず男女が混浴する光景は、彼らの道徳性に対して米国人が肯定的な印象を受けたとは言えない。 日本の庶民は他の大部分の東洋国家より道義的に優れているにもかかわらず、疑うことなく淫らな国民だ」-The Perry Expedition(ペリー提督日本遠征期)

同じく同じ時期に日本に初めて使節団を率いて滞在したスイスの政治家であり、商人のエメ·フンベルトは次のように日本を描写しました。

「主人は来客を断らず、同じ浴槽に男女を問わず入れる。 入浴客が男性であれ女性であれ、裸で歩くとしても、日本の慣習としては当然のことだ。 エビのように赤く熟した美しい肌色を表わしたまま、家に帰ると言って裸で歩いても何の障害もない」-Le Japon illustre(幕末の絵で見た日本)

つまり、当時の日本人は男女を問わず裸を気にしていなかったのです。

しかし、やはり脱いだまま多数の男女が付き合っていると、簡単に風紀紊乱が発生したのか、幕府は1791年を皮切りに数回にわたって混浴禁止令を出したりもしました。 しかし、事実上あまり守られておらず、有名無実な措置に過ぎませんでした。

火山島である日本は特有の気候と風土で温泉が非常に豊富で、この点が多数が一緒に入浴する文化が発達した基盤としてよく議論されます。 これと共に男女の混浴があまり抵抗感なく受け入れられた背景としては、仏教に由来する「詩浴(施浴)」の伝統があるとも考えられます。

詩欲とは、病気になったり貧しい人々に入浴する機会を与える慈悲の行為で、汚れを洗うことで肉体的苦痛を減らし、功徳を積むという仏教的実践でした。 仏教が韓半島から日本に伝わった6世紀後半以降、日本の寺院では大衆に無料で入浴を提供する時欲活動が広まりました。 この過程では性別区分より清潔と救済という目的が優先されました。 このような詩欲文化がその後の都市化とともに大衆浴場の起源につながり、男女混浴が容易に受け入れられる風土を作ったという解釈です。

そんな日本も開港以後、西欧の文物が本格的に流入し、明治政府は近代化政策の一環として1870年代から混浴を未開で不道徳な行為と規定し、大々的な取り締まりに乗り出しました。 その結果、20世紀半ば頃には都市部を中心に男女区分式の銭湯がすっかり定着し、混浴もほとんど姿を消し始めました。

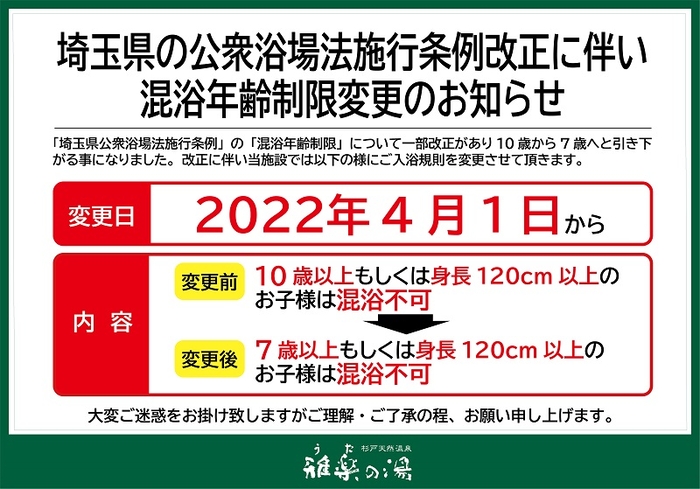

現在、日本には全国的に統一された「混浴禁止法」はありません。 ただ、ほとんどの自治体がそれぞれ公衆浴施設で混浴を制限する条例を設けています。 また、法的拘束力があるわけではありませんが、厚生労働省が「およそ7歳以上の男女は混浴しない」という指針を明示しています。

まだまだ田舎の地域、例えば群馬、長野、大分などでは混浴温泉が残っていますが、普通タオルの着用などが義務付けられていたり、女性利用者のための時間帯を別に設けています。 それにもかかわらず、文字通り全く知らない男女が裸で入場する混浴場も少数存在し、主に観光資源としての意味で命脈だけを維持しています。

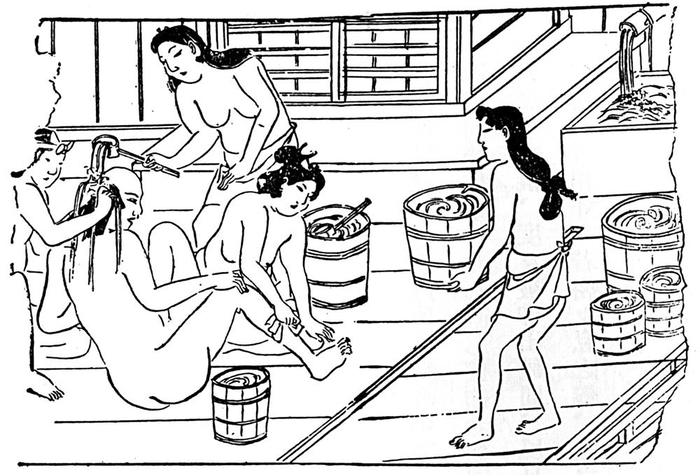

江戸時代初期、日本の銭湯には「幼女(湯女)」と呼ばれる女性の銭湯の管理員もいました。 当時は混浴が一般的だっただけに、彼らは当然、男女の区別なくお客さんの背中を押して体と頭を洗う仕事をしていました。

彼らのいる銭湯は大人気でしたが、美貌と知性を兼ね備えたとして羨望される、いわゆるスター級の幼女が登場したりもしました。 この幼女がしていた髪型は「カツヤママゲ」と呼ばれ、当時の一般女性の間でも流行し、その後既婚女性がしていた髪型の「マルマゲ」の原型になったという説もあります。

しかし、これらの幼女たちの人気が過度に高まり、次第に男性のお客さんを単純に洗ってあげるだけにとどまらず、性まで売り始めたことで問題が発生しました。 幕府は結局、1657年に彼らの風呂場の営業を禁止し、吉原遊郭に全部送ってしまいました。 以後、幼女たちの空席の代わりになるために生まれたのがまさに「三助」(三助)という男性入浴管理員たちでした。

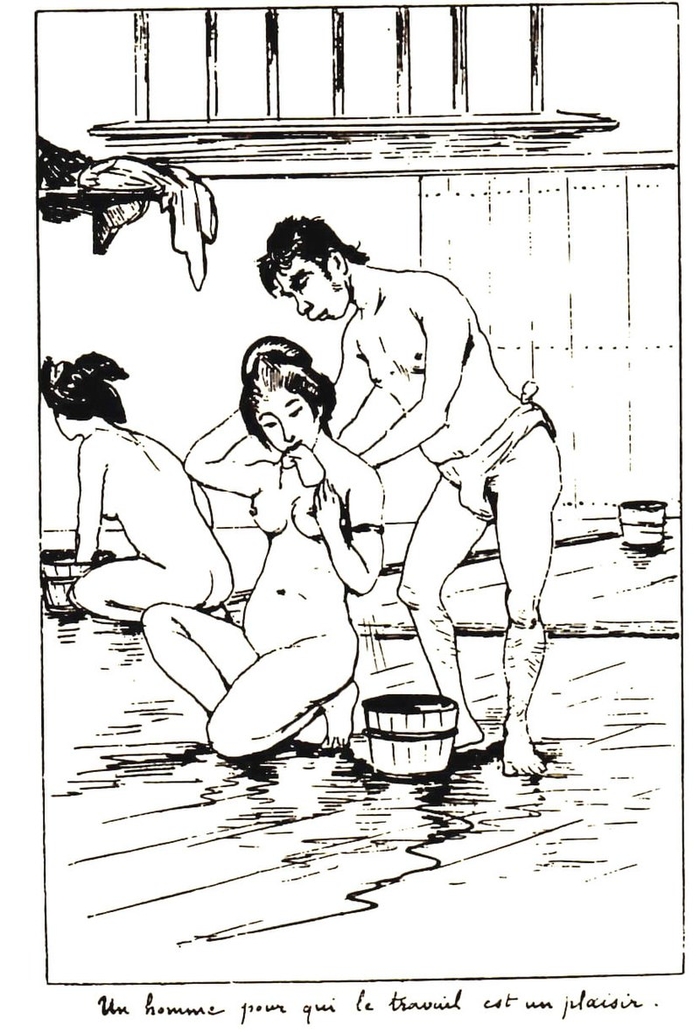

三助たちは幼女たちの活動が禁止された江戸時代中期以降、銭湯で客の背中を押すことである流しが主な業務でした。 1915年、東京だけでも約300人の三助がいましたが、きちんとした三助として認められるためには、ほぼ10年のキャリアを積まなければならなかったそうです。

三助たちは性別の区別なく長子を提供し、男女の風呂の区分ができた後は女湯に入ってサービスを提供しました。 三助本人はもちろん、女湯にいるお客さんたちは三助がいることに特別な恥ずかしさは感じなかったと伝えられています。

三助は基本給のほか、出掛けの回数によって成果給をもらっていましたが、銭湯の職員の中では普通一番高い収入を得ていました。 引退後は貯めた資金をもとに自分の銭湯を経営することが多かったです。

1950~60年代まで活発に活動していた三助たちに対する需要は、以後ボイラー普及と家庭内浴槽が普及し始め、次第に衰退の道を歩みました。 それでも2010年代までは東京下町(庶民の居住地)などにごく少数の三助たちが残っていたが、利用客によると15分に400円程度の料金を受け取ったといいます。

70代まで活動し2013年に引退した三助A氏は当時、日本のメディアに「お客さんの比率は男女5:1程度だった。 若い女性もいたが、最近はある女子大生が卒業論文を書くためにサービスを受けに来たこともある」と説明しました。 彼は「数多くのお客さんの体を洗ってきたので性別は全く気にならなかった」と付け加えました。

一時、日本全域に2万ヶ所に迫っていた銭湯は今や2000ヶ所未満まで減り、全盛期比90%近く急減した状態です。 経営者や利用客の高齢化や収益性の悪化、レジャー型代替入浴施設の台頭などが主な要因として挙げられます。

銭湯の衰退は、単に産業の低迷だけを意味するものではありません。 混浴、三助などの伝統的な入浴管理士、そしてささやかには入浴後に飲んでいた瓶牛乳まで、彼らの独特の文化的要素も大衆浴場とともに一つ二つと姿を消しているからです。

日本の銭湯の過去と現在は、彼らの裸体に対する認識をはじめ、時代による社会像の変化を投影した象徴的遺産でもあります。 このまま消えていくのか、また別の形で存続していくのかは分かりませんが、明らかなのは日本の銭湯が韓国と違う日本という社会を知る上で非常に有用な空間だという点です。

2022年以降、3年以上訪日外国人数1位を記録するほど、数多くの韓国人が連日日本を訪れています。 ただ、日本人が日常的に訪れる銭湯に行ってみる韓国人はあまり多くないようです。 観光客のための温泉観光地もいいですが、彼らの日常と伝統を体感できる銭湯に一度行ってみてはいかがでしょうか。 近いが遠い国である日本に対する理解度を高める機会になるでしょう。

※下記の記者ページ '+購読' をクリックすると、次回の記事を簡単に受け取ることができます。 毎週連載される「韓中日おさらい」は、韓中日を中心にアジアと関連した様々な話題を見ていきます。